Willkommen auf der neuen Website der Familie. Nichts, was hier steht, erhebt irgendeinen Anspruch …

Familie Lorenz

WeiterlesenDem

Rea-/Idea-/listen

gilt der

Idea-/Rea-/lismus

als

leider unheilbare

Krankheit

Die Überwachung von Schülergeräten durch technische Maßnahmen ist ein Thema, das in vielen Schulen aktuell diskutiert wird. Leider ist der Hauptgrund für diese Diskussion die beobachtete Gefahr für das Lernverhalten der Schülys, die von den elektronischen Geräten, mit denen sie zunehmend arbeiten, ausgeht. Die Antwort darauf ist (Ausnahmen könnten zu positiven Beispielen führen) immer mehr Überwachung und Einschränkung.

Als Lehrkräfte wollen wir unsere Schülys auf ein selbstbestimmtes und kritisches Leben vorbereiten. Das ist eine unserer Aufgaben. Mit der Einführung digitaler Endgeräte als Lernmittel sehen wir uns allerdings zunehmend verpflichtet, die Versuchung, die diese Geräte zweifellos darstellen, einzudämmen. Wir lösen dieses Dilemma nahezu ausnahmslos durch Überwachung. Doch die Überwachung von Schülergeräten durch technische Maßnahmen führt zu einer schleichenden Erosion der Privatsphäre und der Freiheit der Meinungsäußerung. Die Gewöhnung an Überwachung verändert unsere sozialen Normen.

Die Überwachung von Schülergeräten ist nicht nur ein technischer Eingriff, sondern auch ein pädagogischer und sozialer. Sie schafft eine Atmosphäre der Kontrolle und des Misstrauens, anstatt auf Vertrauen und Partnerschaft zu setzen. Unsere Schülys sollten lernen, selbstbestimmt und kritisch zu denken, und nicht unter ständiger Überwachung stehen.

Die Gefahr der Überwachung liegt nicht nur in der unmittelbaren Einschränkung der Freiheit, sondern auch in der langfristigen Gewöhnung an Kontrolle und Misstrauen. Wenn wir unsere Schülys an Überwachung gewöhnen, riskieren wir, ihre Fähigkeit zu untergraben, selbstbestimmt und kritisch zu denken.

Es gibt bessere Wege, unsere Schülys auf ein selbstbestimmtes und kritisches Leben vorzubereiten. Wir sollten uns auf eine pädagogische und soziale Herangehensweise konzentrieren, die auf Vertrauen, Transparenz und Zusammenarbeit basiert. Unsere Schülys sollten lernen, verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen und nicht unter ständiger Überwachung zu stehen.

Die Überwachung von Schülergeräten ist ein Thema, das nicht nur die Schulen, sondern auch unsere Gesellschaft als Ganzes betrifft. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Gewöhnung an Überwachung eine Gefahr für unsere Demokratie und unsere Freiheit darstellt. Wir müssen uns für eine Bildung einsetzen, die auf Vertrauen, Transparenz und Zusammenarbeit basiert und nicht auf Kontrolle und Überwachung.

Die Gewöhnung an Überwachung führt zu einer Erosion der Privatsphäre und der Freiheit der Meinungsäußerung und in der Folge zu einer Aushöhlung der Demokratie. Dieser Prozess ist bei uns bereits in vollem Gange. Dem muss Schule etwas entgegensetzen.

read on:

Der Themenspeicher ist ein bewährtes Werkzeug zur Strukturierung und Vertiefung von Lerninhalten. Sie fördert das selbstständige und kooperative Lernen, indem sie Schüler dazu anregt, Informationen zu einem bestimmten Thema systematisch zu sammeln, zu ordnen und zu reflektieren. Diese Methode hilft, das Verständnis zu vertiefen und das Gelernte nachhaltig zu sichern.

Gemeinsames Anlegen eines Themenspeichers in einer Lerngruppe

Was ist ein Themenspeicher?

Ein gemeinsamer Themenspeicher ist eine zentrale Sammlung von Informationen, Notizen und Materialien zu einem Thema, die von der gesamten Lerngruppe genutzt wird.

Wozu dient ein Themenspeicher?

- Strukturierte Zusammenarbeit: Alle haben Zugriff auf die gleichen Informationen.

- Zeitersparnis: Keine doppelten Recherchen.

- Klärung des Verständnisses: Durch die gemeinsame Formulierung entsteht auch ein gemeinsames Verständnis.

- Vertieftes Verständnis: Gemeinschaftliches Organisieren und Erklären fördert den Lernerfolg.

- Bessere Vorbereitung: Gut strukturierte Inhalte erleichtern Prüfungsvorbereitungen.

Wie legt man einen Themenspeicher gemeinsam an?

1. Thema festlegen:

- Entscheidet euch für ein klares Thema, z.B. "Französische Revolution". (Häufig wird das Thema von der Lehrperson vorgegeben)

2. Grundlagen erklären:

- Jeder schreibt eine einfache Erklärung des Themas, als würde er es einem Kind erklären.

- Tauscht euch aus und identifiziert Lücken im Wissen.

3. Gemeinsam recherchieren:

- Teilt Aufgaben auf, um fehlende Informationen zu finden.

- Nutzt zuverlässige Quellen wie Lehrbücher oder vertrauenswürdige Webseiten.

4. Inhalte sammeln und strukturieren:

- Erstellt einen gemeinsamen Ordner (digital oder physisch) und ordnet die Notizen nach Themen oder Unterthemen.

- Beispiel: "Gründe", "Wichtige Ereignisse", "Folgen".

5. Gemeinsam üben und verbessern:

- Erklärt euch gegenseitig das Thema und ergänzt den Themenspeicher mit neuen Erkenntnissen.

- Aktualisiert regelmäßig und fügt neue Informationen hinzu.

- Sorgt für klare und verständliche Formulierungen, indem ihr auch die Inhalte anderer konstruktiv kritisiert.

6. Überprüfen der Quellen:

- Prüft gegenseitig eure Quellen auf Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit.

Das Konzept der Alemannenschule Wutöschingen ist ein Aufruf zum Selbstlernen und zur Selbstentwicklung. Es zeigt uns, dass Lernen nicht nur ein Prozess ist, der von außen angeregt wird, sondern auch ein Prozess, der von innen kommen muss und dass dies auch in der Praxis funktioniert.

Durch Selbstwirksamkeitserfahrungen, wie das selbstständige Lernen und die Verfolgung eigener Interessen, können Schülerinnen und Schüler ihre eigene Kompetenz entwickeln und sich selbst zuverlässiger und selbstständiger fühlen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstentwicklung und zur Erreichung ihrer Ziele.

Ich bin überzeugt, dass das Konzept des Lernvirus eine wichtige Rolle spielen kann, um unsere Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.

Quelle: Alemannenschule Wutöschingen, "Ein Lernvirus aus Wutöschingen"

Ich bin überzeugt, dass es an der Zeit ist, unser Bildungssystem grundlegend umzubauen. Wir müssen unsere Prüfungsformate an die Bedürfnisse der heutigen Zeit anpassen und unsere Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, sich kritisch, reflektiert und kompetent zu zeigen.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Einführung asynchroner Prüfungsformate. Dies ermöglicht es unseren Schülerinnen und Schülern, den Test oder die Klassenarbeit erst dann zu schreiben, wenn sie sich bereit dazu fühlen und die nötigen Kenntnisse erworben haben. Dies ist besonders wichtig für Schülerinnen und Schüler, die unter Zeitdruck oder anderen Belastungen leiden.

In einem kürzlich in der ZEIT veröffentlichten Artikel "Anders prüfen, anders lernen" wirft Jacob Chammon die Frage auf, ob unser Bildungssystem noch auf die Herausforderungen der Gegenwart zugeschnitten ist. Der Artikel beschreibt, wie die üblichen und gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsformate unsere Schülerinnen und Schüler unter dem Deckmantel der Vergleichbarkeit und angeblichen Objektivität nicht nur ihrer Fähigkeit, "richtige" Antworten zu geben, sondern – was noch viel schwerer wiegt – besonders ihrer Fähigkeit, kritisch, reflektiert und kompetent zu sein, berauben.

Ein gutes Beispiel dafür, wie diese Ideen in der Praxis umgesetzt werden können, ist die Alemannenschule Wutöschingen.

Ich bin überzeugt, dass wir alle, von der Politik bis hin zu den Schülerinnen und Schülern, an diesem Kulturwandel beteiligt sein sollten.

Quelle: Jacob Chammon, "Anders prüfen, anders lernen", ZEIT Nr. 29/2025

Anwendung des Skilltree-Konzepts für individualisierte Lernpfade

Das Konzept des Skilltrees (Fähigkeitenbäume) stellt ein wertvolles Instrument dar, um Lernprozesse zu strukturieren und Lernziele zu visualisieren. Ursprünglich aus der Welt der Computerspiele au Grundlage der Graphentheorie entstammend, bieten Skilltrees nicht nur eine visuelle Darstellung von Kompetenzen, sondern können auch in automatisierten Systemen zur Steuerung von Lernprozessen eingesetzt werden.

Visualisierung von Lernzielen

Der Skilltree ermöglicht die grafische Darstellung verschiedener Kompetenzen und Lernziele. Lernende haben die Möglichkeit, ihre Fortschritte in den unterschiedlichen Bereichen zu erkennen und nachvollziehen, welche Fähigkeiten sie bereits erworben haben und welche noch zu entwickeln sind. Diese Visualisierung unterstützt die Selbstreflexion und das Bewusstsein für den eigenen Lernprozess.

Individualisierte Lernwege

Durch die Implementierung eines Skilltrees können Lernende ihren eigenen Lernweg aktiv gestalten. Sie wählen gezielt, welche Fähigkeiten sie als Nächstes erlernen möchten, basierend auf ihren individuellen Interessen und Stärken. Diese Herangehensweise fördert das selbstorganisierte Lernen und stärkt die Eigenverantwortung der Lernenden.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Eine auf Skilltrees basierende Lernumgebung lässt sich an die unterschiedlichen Lernstile und -geschwindigkeiten der Schüler:innen anpassen. Lernende können in ihrem eigenen Tempo voranschreiten und verschiedene Pfade innerhalb des Skilltrees erkunden. Diese Flexibilität entspricht den Grundprinzipien der Schmetterlingspädagogik und unterstützt die Vielfalt im Lernprozess.

Förderung von Motivation und Engagement

Eine geeignete visuelle Darstellung des Fortschritts im Skilltree kann die Motivation der Lernenden steigern. Das Erreichen von Teilzielen und das Freischalten neuer Fähigkeiten fungieren als Belohnungssystem, das die Lernenden ermutigt, aktiv und engagiert zu bleiben. Dies eröffnet interessante Perspektiven zur Motivation im Lernprozess.

Integration von Feedback und Reflexion

Ein Skilltree kann auch als unterstützendes System für regelmäßiges Feedback dienen. Lernende sind eingeladen, ihre erlangten Fähigkeiten zu reflektieren und zu identifizieren, in welchen Bereichen sie noch Unterstützung benötigen. Diese Praxis fördert eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Selbstverbesserung.

Automatisierung und Steuerung

Durch ihren Ursprung in der Graphentheorie sind Skilltrees auch geeignet, automatisierte Systeme zu steuern. Diese Systeme können Lernpfade optimieren und personalisierte Lernempfehlungen aussprechen, basierend auf den Fortschritten der Lernenden. Die Verbindung von informatischen Konzepten mit pädagogischen Ansätzen eröffnet neue Möglichkeiten für die Gestaltung von Lernumgebungen.

Beispiele

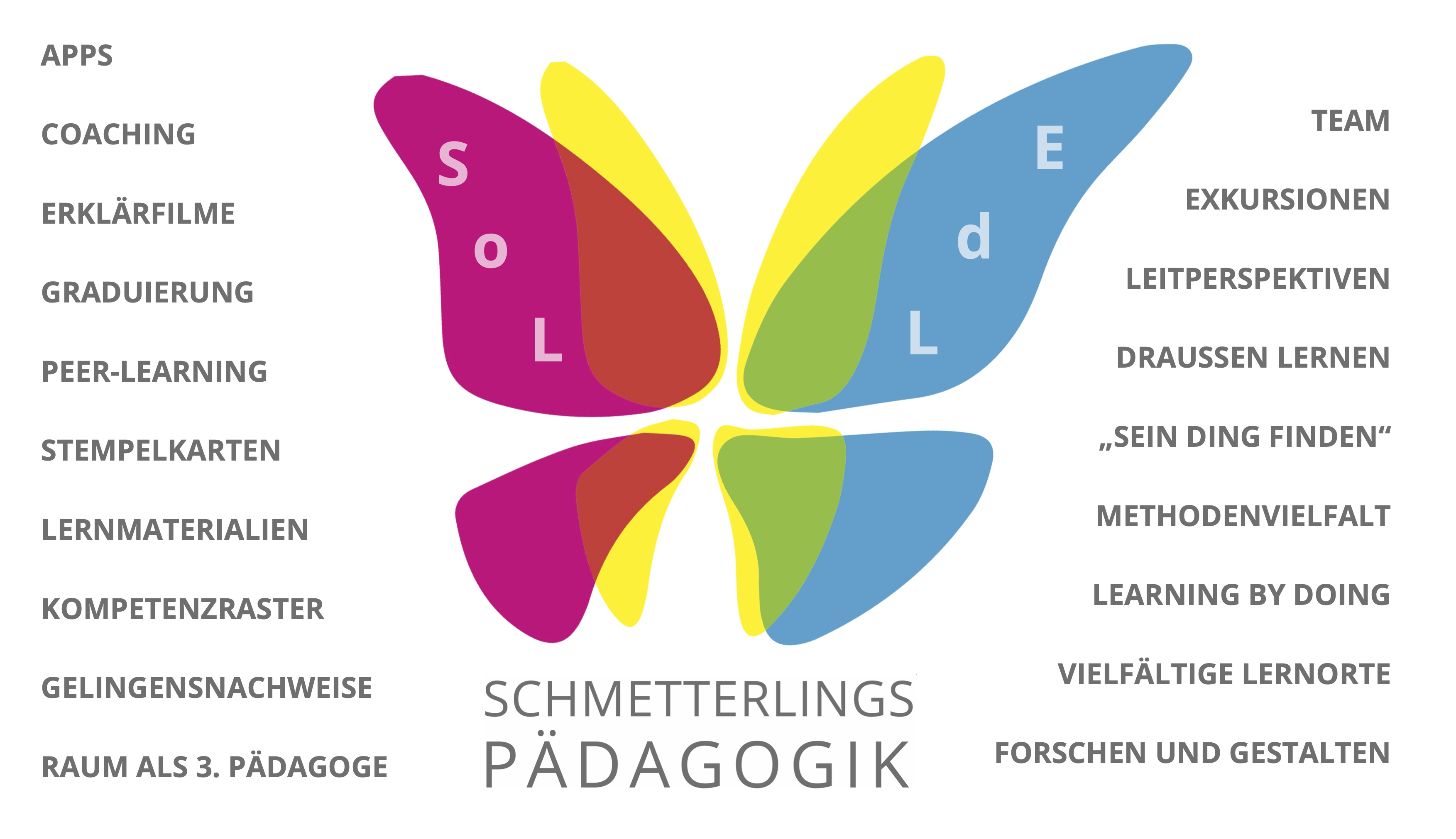

Einführung in die Schmetterlingspädagogik

Die Schmetterlingspädagogik ist ein zukunftsweisender Ansatz, der an der Alemannenschule Wutöschingen entwickelt wurde. Sie zielt darauf ab, jedem Lernpartner und jeder Lernpartnerin einen individuellen Lernweg zu ermöglichen, der sich von traditionellen Lehrmethoden abhebt. Statt des starren "7-G-Modells", das vorschreibt, dass alle gleichaltrigen Kinder zur gleichen Zeit das gleiche Ziel erreichen müssen, verfolgt die Schmetterlingspädagogik eine flexible "V-8-Begleitung". Diese ermöglicht es den Lernenden, auf vielfältige Weise und in unterschiedlichen Kontexten zu lernen.

Die Prinzipien der Schmetterlingspädagogik

1. Individualität im Lernen

Die Schmetterlingspädagogik fördert die individuelle Entfaltung jedes Lernenden. Durch die Berücksichtigung der persönlichen Interessen, Stärken und Schwächen wird ein maßgeschneiderter Lernprozess geschaffen. Dies geschieht durch:

- Vielfältige Lernwege: Lernende können ihre eigenen Wege finden, um die Lernziele zu erreichen.

- Anpassung an persönliche Rhythmen: Jeder Lernende hat die Freiheit, in seinem eigenen Tempo zu lernen.

7G und V8

Das traditionelle 7-G-Modell steht für sieben zentrale Prinzipien, die den Unterricht an vielen Schulen prägen. Es besagt, dass alle gleichaltrigen Kinder bei der gleichen Lehrkraft mit dem gleichen Lehrmittel im gleichen Tempo das gleiche Ziel zur gleichen Zeit gleich gut erreichen sollen. Diese starre Struktur führt häufig zu einer Uniformität im Lernprozess, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Lernstilen der Schüler:innen nicht gerecht wird.

Im Gegensatz dazu steht die V-8-Begleitung, die in der Schmetterlingspädagogik implementiert ist. Hierbei handelt es sich um einen flexiblen, dynamischen Ansatz, der acht zentrale Aspekte des Lernens berücksichtigt:

- Vielfältige Wege: Lernende können verschiedene Methoden und Strategien nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

- Vielfältige Menschen: Interaktion mit unterschiedlichen Personen, sei es Lehrkräfte, Mitschüler:innen oder externe Experten, bereichert den Lernprozess.

- Vielfältige Orte: Lernen findet nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch außerhalb, beispielsweise in der Natur oder bei praktischen Projekten, statt.

- Vielfältige Zeiten: Lernende haben die Freiheit, zu lernen, wann es für sie am besten passt.

- Vielfältige Materialien: Der Einsatz unterschiedlicher Lernmaterialien fördert die Kreativität und Anpassungsfähigkeit.

- Vielfältige Schritte: Lernende können in ihrem eigenen Tempo und in eigenen Schritten voranschreiten.

- Vielfältige Ideen: Kreativität und Innovation werden gefördert, indem Lernende ermutigt werden, eigene Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln.

- Vielfältige Rhythmen: Jeder Lernende kann seinen individuellen Lernrhythmus finden und einhalten.

2. Selbstorganisiertes Lernen (SoL)

Ein zentrales Element der Schmetterlingspädagogik ist das selbstorganisierte Lernen. Die Lernpartner:innen nutzen Kompetenzraster, die speziell für die Alemannenschule entwickelt wurden. Diese Raster bieten:

- Transparente Lerninhalte: Alle Themen, die im Schuljahr behandelt werden, sind klar strukturiert und für die Lernenden zugänglich.

- Eigenverantwortung: Lernende können selbst entscheiden, welche Inhalte sie vertiefen möchten und wie sie ihre Lernziele erreichen.

3. Lernen durch Erleben (LdE)

Die Schmetterlingspädagogik fördert das Lernen durch praktische Erfahrungen. Dies geschieht durch:

- Erlebnispädagogische Ansätze: Lernende haben die Möglichkeit, direkt vor Ort zu lernen, sei es auf einem Bauernhof oder beim Bau von Baumhäusern.

- Entwicklung neuer Lösungswege: Durch persönliche Erfahrungen können Lernende neue Handlungsoptionen erkunden und anwenden.

Materialien und digitale Unterstützung

Die Alemannenschule stellt den Lernenden Materialpakete zur Verfügung, die auf die Prinzipien des selbstorganisierten Lernens abgestimmt sind. Diese Pakete enthalten:

- Stempelkarte mit Teilzielen: Lernende können ihre Fortschritte selbst verfolgen und abgleichen.

- Zugängliche digitale Lernplattform (DiLer): Alle Materialien sind orts- und zeitunabhängig verfügbar, was das Lernen flexibler gestaltet.

.jpg)